建立了具有轨道行业特色的工业设计学术科研实习平台

“工业设计”专业创办于 1998 年,是为改善 当时我国轨道交通装备设计落后的现状而建立的。2004 年我校工业设计专业获得硕士授权资格,2005 年“工业设计”专业获博士学位 授权资格。经过近年的建设和发展,目前西南交通大学工业设计专业已经摸索并形成了以轨道交通装备设计为优势的学科发展方向,建立 了以“人机环境系统设计研究所”为代表的先进科研实习平台;通过 与人文学科结合,还形成了“设计文化与设计美学理论”博士研究方向,建立了“四川省哲学社会科学重点研究基地——现代设计与文化研究中心”。

项目组主要教师成员有徐伯初教授、支锦亦教授、董石羽副教授、王超博士、李然博士等。其中,学科带头人徐伯初教授是“国际轨道 车辆生产制造设计联盟”副理事长,支锦亦教授为该联盟专家委员会委员。

西南交通大学人机环境系统设计研究所网址:

http://hesdesign.cn/,目前已经是西南交通大学与国内外在工业设计方面交流沟通的一张名片。

西南交通大学现代设计与文化研究中心网址:

http://ycsjwh.swjtu.edu.cn/,目前该中心已经正常运营 2 年,发布课题 50 余项,在四川省设计领域形成了一定的学术影响力。

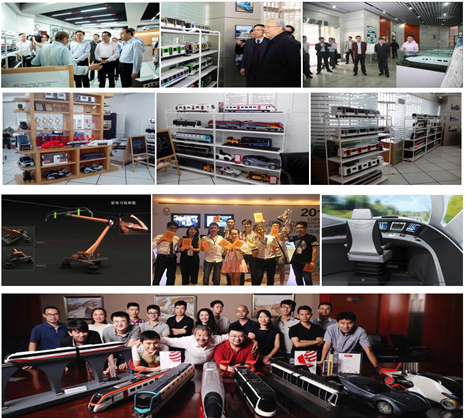

图 1. 项目组师生及相关领导视察科研实习平台

作为“工业设计”专业的教学科研实习平台,研究所近年一直从 事轨道交通装备的设计教育研究与设计实践,研究中心一直围绕交通 文化发布科研课题。基于“产-学-研-用”相结合的教育模式,从 2012 年 10 月至今,项目组师生紧扣“轨道交通行业特色”,取得了丰硕的 办学和科研成果:

(1) 培养了一批具有交通特色的高素质研究生

培养“工业设计”专业博士毕业生 2 人,博士论文选题分别为《基 于轮椅使用者乘车能力的高速列车旅客界面优化设计研究》、《高速列 车乘客座椅“人-椅”接触面的舒服度设计研究》;培养“工业设计”专业硕士毕业生 27 人,硕士论文选题分别为 《机场旅客捷运车辆造型设计研究》、《中国高速列车餐车内室环境设 计研究》、《基于符号学理论的铁路货车色彩涂装设计研究》、《动车组 双层硬卧车内室设计研究》、《吊轨观光列车设计研究》、《基于用户行为分析的 GA5 车门内饰板造型设计》、《XGC260T 履带式起重机优化设 计研究》、《42 米混凝土泵车优化设计》、《SUV 车辆概念设计研究》、 《100%低地板有轨电车造型设计研究》、《城轨车辆品牌视觉形象设计 方法及其应用研究》、《基于 Kano 模型的短途动车组功能设施配置研 究》、《中国铁路客车餐车室内环境情感化设计研究》、《具有地域文化 特征的地铁车辆内饰设计及研究》、《XZPS30 混凝土湿喷机外观及人 机优化设计》、《基于乘坐体验的地铁车厢内部装饰设计研究》、《以目 标为导向的城市公共自行车 App 设计研究》、《列车专用可折叠坐卧轮 椅设计》、《基于通用设计理念的列车卧铺单元设计研究》、《基于特征 线的货运机车造型设计》、《基于使用行为的车用内饰手持清洁器优化 设计研究》、《基于乘务员作业流程的动车组厨房系统的优化设计》、 《轻型个人电动车发展及造型设计研究》、《工程机械车辆品牌形象塑 造研究——新筑股份道路封层车设计研究》、《基于乘客感知需求的地 铁座椅设计研究》、《筑路类机械人机尺度优化与外观设计—— 以 MT9000SⅡ摊铺机为例》、《压缩式垃圾转运车造型设计与研究》。

项目组培养出来的这些高素质工业设计人才,已涌向南车、北车、 宇通、金龙、起亚等各大交通领域企业,并在家具、电子产品、医疗 器械、旅游产品、军工企业的工业设计队伍中迅速地成长,成为了中 国工业设计创新动力源的一部分。

(2) 申报获得了一批具有交通特色的科研项目

获得并完成了“十一五”科技支撑计划项目 3 项:《高速列车集 成设计技术——人机工程设计平台(2009BAG12A01-F02)》、《基于广义舒适度的共性基础技术 —— 车内色彩和空间与舒适性的研究 (2009BAG12A01-E06)》、《基于广义舒适度的共性基础技术——座椅 舒适度的研究(2009BAG12A01-E05-2)》;

获得并完成教育部项目 1 项:《城市公共交通系统的地域文化特 质及应用研究(12YJA760076)》;

获四川省项目 3 项:《高速列车造型元素中的设计基因研究与应 用(项目号:MD15E028)》、《于风格认知的车内材质 CMF 分类及应用 研究(SC13E084)》、《高速列车车内旅客界面无障碍设计理论研究 ( MD15E027)》;

获得并完成企业横向设计项目 30 余项,如上海地铁 9 号线、上 海地铁 17 号线、石家庄地铁 1 号线外观及内室方案,徐工 260T 履带 式起重机、新筑 XZPS30 型喷湿机、新筑封尘碎石机、新筑 LT9000SII 摊铺机等。

(3) 发表了一批具有交通特色的高质量学术研究成果

公开出版专著 3 部:《轨道交通车辆造型设计》、《高速列车室内 照明环境设计》、《设计配色研究与应用:旅客列车车内配色设计》;

发表 EI 期刊检索论文 3 篇:《中国铁路客车无障碍设计研究》、 《中国高速列车工业设计研究综述与展望》、《列车内环境设计对用户 满意度及视知觉特性影响分析》;

发表 CSSCI 期刊检索论文 7 篇:《考虑地域文化的城市公共交通 系统形象研究》、《城市公共交通系统地域文化研究》、《城市公共交通 系统服务设计研究》、《列车座椅织物视觉质感对车内环境认知的影 响》、《地域文化和城市公交系统形象的相互影响机制研究》、《亨利. 德莱福斯轨道交通工具设计思想研究》、《高速列车座椅形象设计 DNA 分析》;

发表 CSCD 期刊检索论文 13 篇:《我国传统铁路客车造型设计特 点分析》、《铁路货车涂装设计研究》、《我国高速铁路客车车厢人机工 程设计研究现状》、《座椅舒适度的人-椅界面体压分布表征》、《基于 司机认知与行为特性的机车驾驶界面布局设计》、《JACK 虚拟技术在列车卧铺爬梯设计中的应用研究》、《高速列车头型设计方法研究》、《一种适用于成都市内旅游线的悬挂式单轨车造型设计》、《地域文化 符号在现代有轨电车设计中的应用》、《基于感性工学的高速列车内环 境设计》、《高速列车乘客行为与车内平面布局研究》、《高速列车内室 照明舒适性设计研究》、《面向民族文化的轨道车辆造型设计》。

(4) 获得了一批具有交通特色的专利

获得高速列车车头外观专利 15 项:《高速列车头车 1(专利号: ZL 2013 3 0032989.0)》、《高速列车头车 2(专利号:ZL 2013 3 0035364.X)》、《高速列车头车 3(专利号:ZL 2013 3 0032988.6)》、 《高速列车头车 4(专利号:ZL 2013 3 0032681.6)》、《高速列车头 车 5(专利号:ZL 2013 3 0032704.3)》、《高速列车头车 6(专利号: ZL 2013 3 0032990.3)》、《高速列车头车 7(专利号:ZL 2013 3 0032903.4)》、《高速列车头车 8(专利号:ZL 2013 3 0035214.9)》、 《高速列车头车 9(专利号:ZL 2013 3 0035252.4)》、《高速列车头 车 10(专利号:ZL 2013 3 0033040.2)》、《高速列车头车 11(专利 号:ZL 2013 3 0035255.8)》、《高速列车头车 12(专利号:ZL 2013 3 0032926.5)》、《高速列车头车 13(专利号:ZL 2012 3 0102790.6)》、 《高速列车头车 14(专利号:ZL 2012 3 0102496.5)》、《高速列车 头车 15(专利号:ZL 2012 3 0102804.4)》;

获得高速列车座椅外观专利 4 项目:《高速列车座椅(专利号: ZL 2013 3 0032715.1)》、《带搁板的高速列车双人座椅(专利号:ZL 2012 3 0102802.5)》、《高速列车单人座椅(专利号:ZL 2012 3 0102803.X)》、《背部带搁板的高速列车双人座椅(专利号:ZL 2012 30102786.X)》。

(5) 获得了一批高水平设计竞赛奖励

获得德国红点奖 2 项:《Variable sized raincoat》、《Portable blood type analyzer pen》;

获国际 IF 设计奖 1 项:《Transfusion predictor》;

获中国红星奖 8 项:《成都低地板有轨电车》、《200km/h 客运机 车外形及驾驶室设计》、《“鱼骨”桥梁设计》、《混泥土喷湿机外观及 人机优化设计》、《摊铺机外观及人机优化设计》、《伊拉克内燃机车外 观设计》、《混泥土稀浆封层车外观及人机优化设计》、《鸽趣(路灯)》;

获全国美展奖励 4 项:《高速列车概念设计(500km/h)》、《高速列 车概念设计(200km/h)》、《模块化动车组卫生间设计》、《同步碎石封 层车设计》;

其他获奖 3 项:2014 和丰奖银奖《Cross-line 城市低地板电车 设计》、2014 芙蓉杯铜奖《龙驰城市轨道车辆设计》、2013 年四川大 学生工业设计大赛一等奖《蜀韵低地板有轨电车》。